La pandemia da Covid-19, che stiamo ancora vivendo benché in pochi sembrino ricordarselo, ha messo ulteriormente in luce il fatto che la società contemporanea viva sotto una “dittatura della felicità” o happycracy, come l’hanno definita Edgar Cabana ed Eva Illouz in un libro omonimo del 2019 (uscito in Italia per Codice Edizioni).

Quante volte, durante i mesi del lockdown, abbiamo sentito o letto ovunque le frasi “Andrà tutto bene” e “Ne usciremo migliori”, mentre si contavano migliaia di morti al giorno?

Parole che trasudano ipocrisia e retorica spicciola, ma che fanno parte di quella grande narrazione che ci viene propinata da anni e a cui ormai siamo assuefatti. Basta guardare uno spot pubblicitario o un servizio televisivo a caso tra quelli trasmessi in Italia da marzo in poi. Nonostante, a oggi, ci siano diciassette milioni di contagiati e seicentosettantamila morti in tutto il mondo, le aziende e i media vogliono che i cittadini dimentichino in fretta le immagini dei camion dell’esercito che portano via le bare e tornino a essere consumatori felici e sorridenti. Nella società contemporanea non si può rimanere inattivi e prendersi tempo per riflettere, bisogna essere sempre performanti. Il lutto non genera profitti.

Un recente studio pubblicato dall’American Psicological Association, Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysis of Birth Cohort Differences From 1989 to 2016, evidenzia come tra il 1989 e il 2016 si sia incrementato del 70% il numero di studenti americani, canadesi e inglesi ossessionati dal perfezionismo, con relativa crescita dei casi di ansia e depressione. Altro dato interessante emerso dall’analisi è quello secondo cui i social network avrebbero un ruolo sempre più centrale nell’incentivare tale tendenza al perfezionismo, perché ci fanno credere di avere a portata di mano modelli di vita in realtà distopici e irrealizzabili, in cui la felicità coincide con l’ottenimento di successo e ricchezza ed è quindi raggiungibile solo con l’accumulo di beni materiali.

Ad esempio, dalla fine del lockdown ad oggi, un post su Facebook che parli di un aumento dei contagi o delle vittime del virus, può essere accolto con reazioni di faccine divertite, commenti ironici o, addirittura, negazionisti del tipo “Questo è terrorismo mediatico”, “Bisogna tornare a vivere e divertirsi”, come se la felicità fosse un dovere. Il periodo buio è già dimenticato, ora bisogna a tutti i costi farsi i selfie in spiaggia, in discoteca o mentre si beve un aperitivo con gli amici, rigorosamente con un sorriso stampato sul volto. In pubblico dobbiamo dimostrare di avere una vita appagante, altrimenti rischiamo di venire bollati come falliti. Nella “società dei consumi” non c’è posto per tristezza, rabbia o delusione. Chiunque esprima queste emozioni non è omologato, perciò viene isolato per evitare che “contagi” gli altri. A sottolineare tale tendenza vi è la moltiplicazione smisurata, negli ultimi dieci anni, delle pubblicazioni di manuali, video e corsi di auto-aiuto per trovare la felicità, come se si trattasse di un oggetto. Di fatto, questi prodotti non si discostano molto dalla logica dominante e il messaggio che trasmettono è molto chiaro: al giusto prezzo si può comprare tutto, anche la felicità.

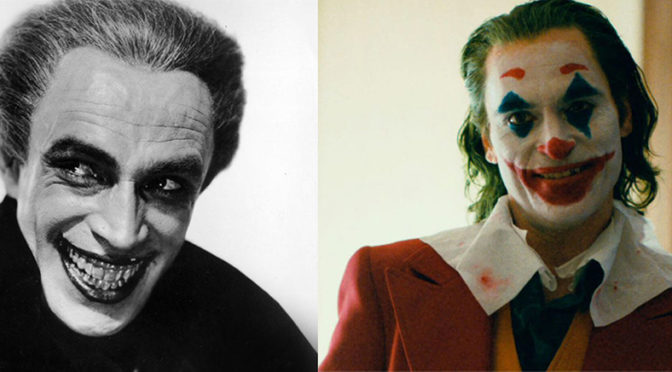

In ambito cinematografico, sono stati molti i film che hanno criticato l’happycracy e le sue contraddizioni. Qui ne vengono richiamati due che lo hanno fatto con particolare efficacia, a molti anni di distanza l’uno dall’altro. Il primo è L’uomo che ride di Paul Leni, del 1928, il secondo è Joker di Todd Phillips, del 2019. L’attenzione è focalizzata sui protagonisti, che rispecchiano le tendenze della società contemporanea (il primo anticipandole, il secondo esprimendole in maniera esasperata).

Nel 1928 la Universal, dopo il successo de Il gobbo di Notre-Dame (1923), realizza l’adattamento di un altro romanzo di Victor Hugo, L’uomo che ride (1869). Per farlo, la casa di produzione si affida a due dei massimi esponenti dell’Espressionismo tedesco, il regista Paul Leni e l’attore Conrad Veidt (il sonnambulo Cesare de Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Weine). Quest’ultimo interpreta il protagonista, il clown Gwynplaine, figlio di un lord inglese ribelle, venduto da bambino a un gruppo di zingari che lo hanno sfigurato incidendogli un sorriso sul volto. La straordinaria interpretazione di Veidt, unita all’iconico trucco, hanno contribuito a far sedimentare l’immagine del personaggio nella memoria collettiva. Attraverso gli occhi, l’attore è riuscito a esprimere tutto il contrasto tra la sofferenza interiore di Gwynplaine e il sorriso che è condannato a mostrare per sempre. Per vivere si esibisce come clown negli spettacoli itineranti del suo mentore, Ursus. Per tutto il resto del tempo tiene la bocca coperta per non essere deriso dalle altre persone. L’uomo è innamorato, ricambiato, di Dea, una giovane cieca, che proprio per questo motivo è l’unica ad amarlo per ciò che è e non per come appare.

L’uomo che ride e Joker sono profondamente legati tra loro. Nel 1940 Bill Finger, Bob Kane e il disegnatore Jerry Robinson realizzano il primo albo a fumetti di Batman. Per l’occasione, creano un nuovo villain da opporre al supereroe, un gangster psicopatico, con indosso un completo viola, che si fa chiamare Joker. I tre autori hanno dichiarato di essersi ispirati al trucco di Conrad Veidt ne L’uomo che ride per definire il volto del personaggio.

Ecco il filo che lega L’uomo che ride al Joker, e di conseguenza anche al film di Todd Phillips. Non è un paragone casuale, poiché sono molte le analogie tra Gwynplaine e il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. Entrambi sono degli emarginati a causa delle loro mutilazioni (fisica quella di Gwynplaine, mentale quella di Arthur Fleck/Joker), per vivere si esibiscono come clown e vengono derisi a causa della loro condizione. Inoltre, è interessante notare come entrambi i personaggi siano costretti a sorridere a causa di abusi e violenze subiti durante l’infanzia.

Così come Gwynplaine, Joker è in realtà un’anima disgraziata costretta a indossare la maschera dell’uomo felice per non sentirsi emarginato dallo stesso mondo che lo ha ridotto in quelle condizioni. Soffrono dolori indicibili, ma le società a cui appartengono li obbligano a farlo con il sorriso.

La differenza tra i due personaggi sta nel loro destino. Gwynplaine, alla fine, accetta se stesso e riesce a salvarsi grazie all’amore. Arthur Fleck, invece, abbraccia il caos e si abbandona al completo nichilismo di un mondo alla deriva. Più che esaltare la violenza, Phillips ha voluto mostrare, in maniera provocatoria, a quali estreme conseguenze potrebbe condurre l’atteggiamento dell’isterica società post-moderna, ossessionata dalla felicità e in cui tutto è sacrificato sull’altare dell’apparenza e dell’ostentazione, ovviamente con un sorriso sempre stampato sul volto.

Fonti: American Psicological Association, Hollywood Reporter, Internet Movie Database, World Health Organization.