Il cinema di Joanna Hadjithomas e Kalil Joreige – a cui la trentanovesima edizione del Torino Film Festival dedica una personale e una masterclass entrambe curate da Massimo Causo – può essere compreso tra l’inizio e la fine del loro percorso artistico e cinematografico, ovvero tra le cartoline dei titoli di testa del loro primo lungometraggio, Around the Pink House (Al Bayt Al Zaher, 1999), e la scatola, archivio audio-visivo del ricordo e della memoria che, corpo estraneo e così personale, apre Memory Box (2021). Tra questi due estremi, all’interno della cornice più generale della storia del Libano, della sua distruzione e della sua ricostruzione, si apre una lunga e complessa riflessione sul cinema, sullo statuto dell’immagine e, in particolare, dell’immagine-memoria.

Quando il passato passa, la costruzione di una memoria collettiva e condivisa diventa un’operazione difficile, che lascia piuttosto spazio a memorie e immagini di comodo che precludono la possibilità di una narrazione complessa a favore di un racconto superficiale, conciliante e pacificatorio. È quanto accade spesso dopo guerre intestine o fratricide a cui segue una ricostruzione tanto rapida da non consentire l’elaborazione del passato. Ed è quanto succede anche al Libano, la Svizzera del Medio Oriente degli anni Sessanta, che è stato stravolto prima da una guerra civile e poi dal conflitto con Israele. A questa realtà si riferisce tutta la parabola artistica di Hadjithomas e Joreige che, oltre al cinema, sconfina nella fotografia, nelle performig arts e nelle arti plastiche; una parabola artistica che ha in sé il proprio momento di riflessione e di autoriflessione, particolarmente evidente nella performance Aida Sauve Moi, che rende esplicite le questioni che muovo l’urgenza e la necessità espressiva e creativa dei due registi: un confine indefinito e permeabile tra realtà e finzione, tra vissuto personale e storia; il concetto di latenza, che non è soltanto quello fisico-chimico e materico del negativo impressionato e mai sviluppato, ma rappresenta anche tutte le singole e particolari storie latenti, esistenti e mai rivelate, dei cittadini libanesi rapiti e uccisi, di tutti i cadaveri che non sono mai stati trovati; la matericità dell’immagine e dell’oggetto testimoniale in sé; l’attraversamento e il tentativo di riappropriazione degli spazzi pubblici e collettivi; e, infine, un amore sconfinato per il cinema, inteso soprattutto come strumento di resistenza e di impegno politico (ma si veda Open the Door, Please [2006], un appassionato e cinefilo omaggio al cinema di Jacques Tati). Un cinema autoriflessivo e che riflette sullo statuto delle immagini che rappresenta, che ha la sua genesi proprio nella sovraesposizione a immagini stereotipate, sia che riguardano la guerra civile sia che riguardano gli anni Sessanta, come testimoniato nella masterclass intitolata Memory Work – L’estetica resistente nell’opera di Hadjithomas & Joreige (a cui era presente anche Rosita Di Peri).

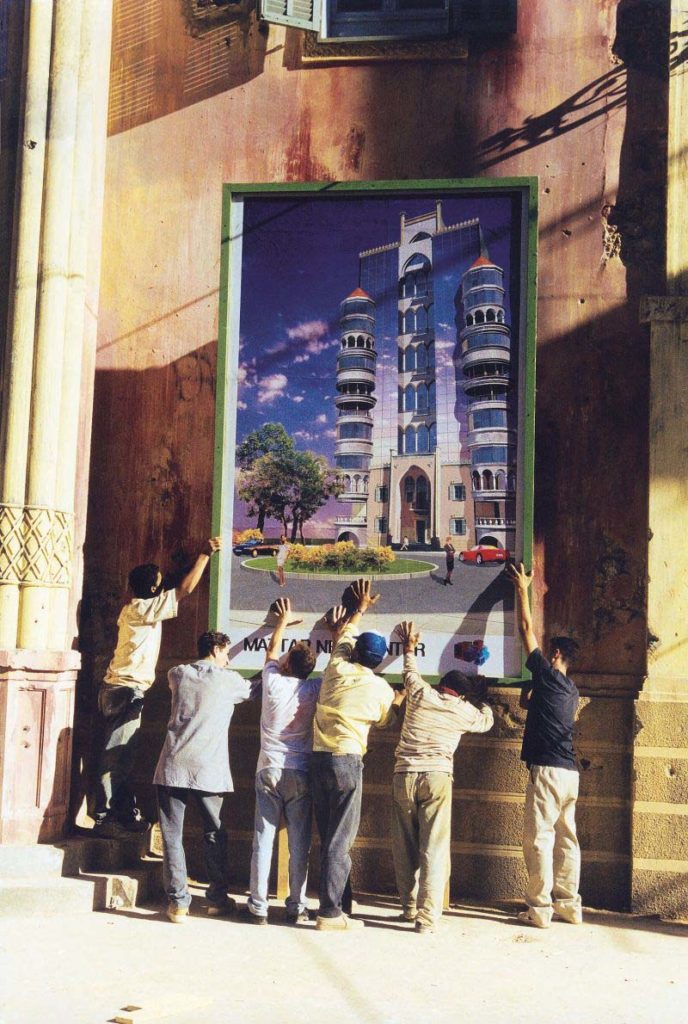

In realtà, Around the Pink House, ha la sua origine in un progetto fotografico precedente, Wonder Beirut. Hadjitomas e Joreige inventano la figura di un fotografo libanese che ha immortalato Beirut negli anni Sessanta e Settanta, prima della guerra civile; successivamente il fotografo ha letteralmente e materialmente bruciato gli edifici rappresentati nelle sue cartoline man mano che venivano bombardati fino ad arrivare alla trasfigurazione completa delle immagini. Il film non racconta la guerra civile libanese, bensì la ricostruzione della capitale negli anni Novanta, un periodo in cui “il rumore delle bombe ha lasciato il posto a quello dei bulldozer” e dove le macerie mostrate sullo sfondo, tracce fisiche e dolorose di un passato recente, entrano profondamente in dialettica con la storia di ricostruzione e di rinascita, che, nondimeno, prevede la distruzione di interi edifici. La maison rose stessa è un archivio della memoria, della storia del Libano, un luogo fisico che porta in sé i segni della guerra, i ricordi delle persone scomparse e la presenza dei profughi che sono stati costretti ad abbandonare il proprio villaggio.

La maison rose è anche il tentativo di riappropriazione dello spazio da parte di una comunità. Lo stesso spazio pubblico e collettivo che Catherine Deneuve, lo spirito del cinema europeo invocato in Libano come corpo estraneo ed empatico e guidato da Rabih Mrué (attore ricorrente nella filmografia di Hadjithomas e Joreige, volto che incarna il dramma generazionale), vuole vedere ma che gli è precluso. Se Je veux voir (2008) è l’attraversamento di un paese sconvolto dal conflitto con Israele e muove dalla necessità di mostrare immagini non convenzionali (ovvero diverse da quelle trasmesse dalle varie emittenti televisive) e di indagare luoghi nuovi, in una sorta di palingenesi dello sguardo e delle immagini di guerra, in Rounds (2001) il girovagare per la città – una Beirut che utilizza le macerie dei palazzi per costruire le nuove strade sul mare – preclude programmaticamente la visione dello spazio pubblico e cittadino, relegato in un fuori campo sempre sovra esposto. Anche Kiam 2000 – 2007, iniziato nel 1999 e terminato nel 2008, rappresenta l’ideale controcampo di Je veux voir, dal momento che il campo di detenzione che vuole raccontare è un fuori campo assoluto, soltanto immaginabile dalle testimonianze piene di umanità degli internati che invitano a ricostruirlo in absentia. Il film si apre, ancora una volta, a un’esplicita riflessione sulla memoria. Nel 2006, infatti, il campo è stato trasformato in museo e, sempre nel 2006, è stato bombardato dall’esercito israeliano. Da queste vicissitudini nasce l’esigenza di Kiam, realizzato quasi interamente con rigorosi primi e primissimi piani: l’urgenza della testimonianza rimanda necessariamente al campo, alla sua presenza, lo convoca e ne afferma in definitiva l’esistenza.

Un cinema che dialoga costantemente con le assenze e con le immagini mancanti, sia personali come in The Lost Film (Al Film Al Mafkoud, 2003) sia collettive (The Libanese Rocket Society, 2012). E il fantasma – hanno ammesso gli stessi registi in più occasioni – è una figura ricorrente nella cultura e nella vita quotidiana dei libanesi. A Perfect Day (Yawmoun Akhar, 2005) si confronta con le storie di fantasmi che, corpi accatastati in fosse comuni mai ritrovate nella ricostruzione di Beirut, animano e dilatano il racconto, rivendicando in un silenzio assordante la propria esistenza e la propria morte. Una questione di fede e di persistenza del ricordo, perché chi crede nella sopravvivenza del fantasma riesce a rivederlo e a riconciliarsi con lui, mentre chi cerca di dimenticare è costretto a girare a vuoto per le strade di una città di cui non riesce ad appropriarsi e che non riesce a vedere (le lenti a contatto non correggono la vista, ma provocano una visione distorta e allucinata di Beirut). Il film, tra l’altro, è tratto dalla storia dello zio di Joreige, rapito durante la guerra e tutt’ora “disperso”; sennonché i registi, cercando nella casa dello zio, trovano, a distanza di anni, un negativo mai sviluppato, un’immagine latente e fantasmatica. La decisione di trasformare il negativo-in-potenza in immagine-in-atto corrisponde alla volontà di far riemergere una storia singolare e universale, privata e collettiva, tramite una serie di manipolazioni concrete della pellicola, che porta su se stessa i segni della storia, dello scorrere del tempo. Similmente è la città di Smirne, nella sua riedificazione, a essere traccia fisica del passaggio della Storia: in Ysmirna (2016) il confronto tra la carta della città di inizio Novecento e quella moderna manifesta la distanza temporale di una città mitica narrata dalla famiglia di Joanna e da quella della poetessa Etel Adnan (che non sono mai state nella città rispettivamente dei nonni e dei genitori), in una narrazione orale che vuole essere la rievocazione di un passato in cui trovare le proprie radici.

Gli oltre vent’anni di attività artistica e tutto il vissuto personale di Hadjithomas e Joreige irrompono, sotto le sembianze di una grande scatola di cartone, in una famiglia libanese emigrata in Canada. Il pacco inviato dal Libano è un archivio che contiene lettere, fotografie, quaderni, registrazioni di trasmissioni radiofoniche e pellicole mai sviluppate (Memory Box è liberamente ispirato alla corrispondenza, bruscamente interrotta dopo sei anni, che Joanna aveva con un’amica emigrata a Parigi). Un archivio che fa esplodere i conflitti latenti fra tre differenti generazioni, ma che fa anche deflagrare la forma filmica. Se quasi tutto il cinema di Hadjithomas e Joreige è materico fin dal supporto (e quasi tutti i film mostrati durante la retrospettiva sono stati proiettati in 35mm), Memory Box è digitale nella sua concezione. Alex, la figlia, monta e manipola le testimonianze della guerra civile secondo la sua grammatica, che è quella dello smartphone e della comunicazione istantanea, della postproduzione digitale e dell’immaterialità. La distanza spaziale e temporale, la ricostruzione degli anni Ottanta con le loro icone, non hanno nulla di nostalgico e si risolvono nella necessità della trasmissione del racconto, della testimonianza. Il confronto intergenerazionale (la nonna, Maia, la madre, che rappresenta la generazione dei registi, e la figlia) riguarda l’approccio con la storia del Libano e diventa così una questione identitaria e di appartenenza, aprendo alle molteplici possibilità della narrazione a quelle generazioni che il conflitto non lo hanno vissuto e di cui si rischia di perdere la memoria.

Un percorso artisticamente e concettualmente coerente, quello di Joanna Hadjithomas e Khalil Joreige che ha la sua ragion d’essere nell’imperativo di rendere concretamente, materialmente e visibilmente collettivo e pubblico quello che il passaggio della storia del Libano ha sbiadito, proprio come se il passato fosse una pellicola impressionata e mai sviluppata. Un’idea di cinema politico e civico che vede, come summa di oltre vent’anni di attività, nel confronto intergenerazionale di Memory Box la necessità di raccontare il passato per poter vivere il presente e per tornare ancora a immaginare un futuro.

Elio Sacchi