Una carica di energia dal fascino ultraterreno che scende fluttuante su una cupa brughiera dà inizio a Voidcaller, l’ultimo film di Nils Alatalo. Un film girato in economia, da cui il giovane regista svedese ha saputo trarre forza attraverso una poetica punk seducente e un approccio minimalista, capace di sfruttare i limiti tecnici a proprio vantaggio.

Continua la lettura di “VOIDCALLER” DI NILS ALATALOArchivi categoria: Film

“ELSE” DI THIBAULT EMIN

Anx (Matthieu Sampeur), timido e introverso, e Cassandra (Edith Proust), esuberante e festaiola, si svegliano dopo un occasionale amplesso nel letto di lui. Inizialmente una semplice storia d’amore tra le stanza di un appartamento, Else di Thibault Emin, presentato in concorso al 24° TOHorror, diventa progressivamente una storia di sopravvivenza ambientata in quelle stesse mura che prima avevano custodito il crescente affetto tra i due. Anx e Cassandra infatti devono difendersi da una misteriosa infezione che trasforma gli esseri viventi in creature mostruose fuse con lo spazio che li circonda. Chiusi in casa a causa del lockdown nazionale, i due approfondiscono la reciproca conoscenza, riparandosi intanto dalle minacce che incombono da fuori e dentro l’appartamento.

Continua la lettura di “ELSE” DI THIBAULT EMIN“FREWAKA” DI AISLINN CLARKE

Fréwaka, il secondo lungometraggio della regista e scrittrice irlandese Aislinn Clarke, è un coraggioso tentativo di esplorare i lati più oscuri dell’uomo contemporaneo, attanagliato da traumi che emergono dall’incontro con un passato disturbante.

Continua la lettura di “FREWAKA” DI AISLINN CLARKE“IN A VIOLENT NATURE” DI CHRIS NASH

Tra gli alberi in un bosco di un’anonima località nordamericana, una creatura non-morta si risveglia dal sottosuolo dove era stata sepolta per vendicarsi di un sanguinario torto subito nel passato. Questa è la premessa di In a Violent Nature di Chris Nash, presentato in concorso alla 24° edizione del TOHorror, che, per quanto sia un tipico slasher movie, con evidente richiamo a Venerdì 13 (1980), si delinea progressivamente come un’interessante disamina sul rapporto preda e cacciatore: non tanto quindi una decostruzione post-moderna del genere, a cui una certa produzione horror contemporanea come la trilogia X di Ti West ci ha abituati, quanto un approfondimento di ciò che ne costituisce la sostanza, quella natura violenta di cui fa appunto riferimento il titolo del film.

Continua la lettura di “IN A VIOLENT NATURE” DI CHRIS NASH“THE VISITOR” DI BRUCE LABRUCE

In collaborazione con Fish&Chips Film Festival, la sala del 39° Lovers Film Festival si tinge di un rosso acceso e vibrante per presentare l’ultimo lungometraggio di uno dei più audaci provocatori del cinema queer e militante. Con The Visitor, Bruce LaBruce affronta il pudore del pubblico in un lavoro violentemente queer, concepito inizialmente come un’istallazione per la fiera d’arte londinese Frieze e in seguito presentato in anteprima mondiale alla 74° Berlinale. In un esplicito omaggio a Pasolini, il regista reinterpreta Teorema (1968) a partire dal proprio immaginario pornografico-politico e adatta l’idea pasoliniana all’attuale società capitalista inglese.

Continua la lettura di “THE VISITOR” DI BRUCE LABRUCE“RILEY” DI BENJAMIN HOWARD

«Come il ferro affila il ferro, così un uomo ne affila un altro»

Al suo ultimo anno di liceo, il promettente giocatore di football americano Dakota Riley (Jake Holley) sa perfettamente che la mattina la prima cosa che farà sarà andare ad allenarsi. L’obbiettivo dell’anno è arrivare preparato ad una stagione all’insegna di molteplici touch-down e continuare ad impressionare le sei università americane che hanno posato gli occhi su di lui e sul suo talento. Tutto appare perfettamente programmato in una routine accompagnata dalle pressanti aspettative di genitori, amici e compagni di squadra, finché la sua identità queer non inizia ad emergere ponendolo di fronte ad una scelta: negare a se stesso la verità o scendere a patti con chi è realmente.

Continua la lettura di “RILEY” DI BENJAMIN HOWARD“THE SUMMER WITH CARMEN” DI ZACHARIAS MAVROEIDIS

Su una scogliera soleggiata a sud di Atene, due ragazzi – l’“eroe” della storia Demostene (Yorgos Tsiantoulas) e l’amico aspirante regista Nikita (Andreas Lampropoulos) – decidono di scrivere la sceneggiatura di un lungometraggio che racconti gli eventi vissuti dal protagonista nell’estate precedente – la rottura con il fidanzato, la successiva adozione del cane (Carmen) dell’ex e la malattia del padre. I ricordi si distendono per tutta la durata del film con la stessa calma dei personaggi al sole e sono inframmezzati dalla leggera e delicata ironia della cornice narrativa. The summer with Carmen di Zacharias Mavroeidis, fuori concorso al 39° Lovers Film Festival, è costruito classicamente come un “racconto nel racconto”, in cui la composizione metadiscorsiva si fa pretesto per interrogare lo spettatore (e i personaggi) sulla velleità delle sovrastrutture narrative che applichiamo alle nostre vite.

Continua la lettura di “THE SUMMER WITH CARMEN” DI ZACHARIAS MAVROEIDIS“LESVIA” DI TZELI HADJIDIMITRIOU

“Someone will remember us, I say, even in another time”. È su questo riconoscibilissimo frammento di Saffo che si apre Lesvia, il primo lungometraggio documentario della regista greca Tzeli Hadjidimitriou. Un verso che racchiude perfettamente l’intero film, che si impernia sulla profondità e sulla pregnanza del ricordo come testimonianza.

Continua la lettura di “LESVIA” DI TZELI HADJIDIMITRIOU“LUCES AZULES (BLUE LIGHTS)” DI LUCAS SANTA ANA

I protagonisti dell’ultima commedia di Lucas Santa Ana non possono non ricordare gli amici riuniti attorno al tavolo di Perfetti Sconosciuti. In Luces Azules (Blue Lights), però, la caducità dei rapporti umani e i segreti non distruggono l’identità dei personaggi e la loro fiducia reciproca, bensì diventano occasione di crescita e sostegno.

Continua la lettura di “LUCES AZULES (BLUE LIGHTS)” DI LUCAS SANTA ANA“M DE MÃES” DI LÍVIA PEREZ

Melanie guarda la partita di calcio sdraiata sul letto di schiena mentre si accarezza il pancione che ospita i gemelli Bernardo e Iolanda. Marcela, invece, segue l’incontro con molta più partecipazione e preoccupazione della moglie e, mentre ha gli occhi incollati allo schermo, sfrutta il momento per usare il tiralatte elettrico. Quando la sua squadra segna, l’esultanza è tale che la loro cagna, infastidita, decide di cambiare stanza.

Continua la lettura di “M DE MÃES” DI LÍVIA PEREZ“ARTURO A LOS 30” DI MARTÌN SHANLY

Quanta sofferenza c’è nel “diventare grandi”? Se nel suo primo lungometraggio Juana a los 12 (2014), il regista argentino Martín Shanly aveva esplorato le incertezze di una ragazza che non si sente all’altezza delle aspettative degli adulti, in Arturo a los 30 il protagonista (interpretato dallo stesso Shanly, anche co-sceneggiatore del film) è un adulto che non riesce a sentirsi tale. Arturo incarna il millenial perfetto: sempre sotto farmaci, senza un lavoro stabile e per questo costretto a casa dei genitori, incapace di creare relazioni o di gestire nuove responsabilità. Va avanti così fino a quando, il giorno del matrimonio di un’amica, sarà costretto a confrontarsi con la propria esistenza.

Attraverso la scrittura del suo diario, Arturo si muove avanti e indietro nella storia della sua vita cercando di darle ordine, mescolando passato e presente secondo una logica associativa più che cronologica. Un flashback dopo l’altro iniziamo a comprendere che c’è qualcosa di profondamente irrisolto nel suo percorso di crescita che gli impedisce di varcare la soglia dell’età adulta. Come il pipistrello imprigionato che sbatte contro le vetrate di una chiesa in una delle prime scene del film, Arturo è sospeso in una perenne adolescenza, mentre chi gli sta intorno continua a crescere. È incapace di affrontare i traumi della propria vita, metaforicamente rappresentati dal dito rotto che non si preoccupa di curare. Chiuso nelle proprie insicurezze, è incostante e sfuggente come Julie di The Worst Person in The World (Joachim Trier, 2021), ma porta su di sé anche un’inadeguatezza che ci ricorda Nanni Moretti, da cui eredita la struttura del cinema-diario e la passione per le abbuffate solitarie.

Sarà forse l’inizio della pandemia – quando “non esiste più un modo giusto di vivere la vita” – a permettere ad Arturo di uscire dalla sua immobilità. Tra speranze disattese e traumi rimossi, Martín Shanly riesce a costruire in maniera efficace il ritratto di una generazione grazie a un personaggio che, nella sua goffaggine e tenerezza, sa farci sorridere.

Articolo pubblicato su La Repubblica il 30/11/2023

Sara Longo

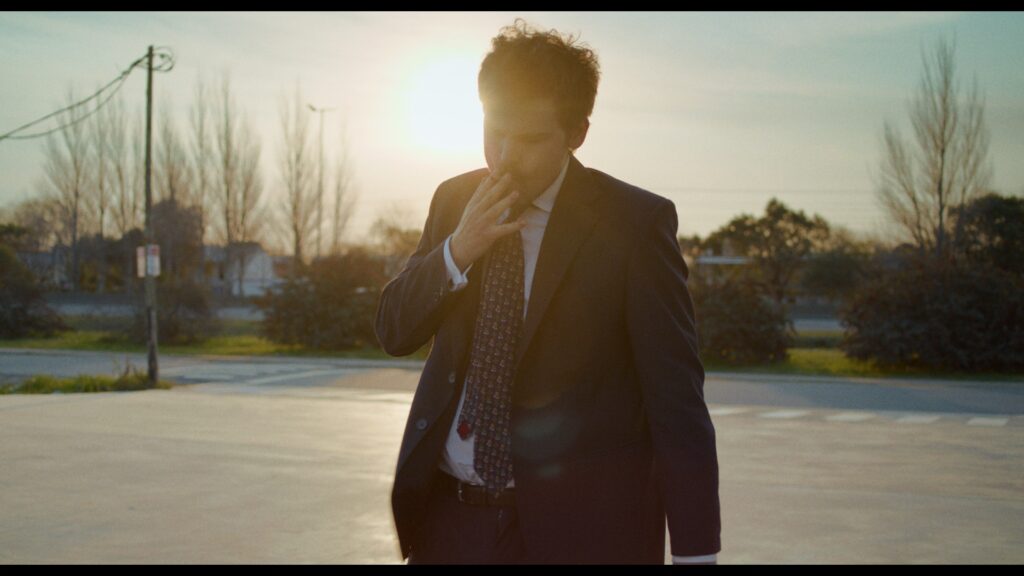

“VINCENT DOIT MOURIR” DI STÈPHAN CASTANG

La violenza scaturisce dagli occhi di chi guarda: a Vincent (Karim Leklou), per essere aggredito, basta incrociare lo sguardo di qualcuno. Questa – banale – azione quotidiana è foriera, in Vincent doit mourir, di una crudeltà senza fine, destinata a protrarsi di giorno in giorno, ogni volta con modalità inedite. La violenza si diffonde, in modo quasi epidemico, tramite attacchi scomposti e impacciati di civili totalmente inadatti al combattimento. Si innesca così una follia che ha una venatura grottesca: queste persone vogliono disperatamente uccidere Vincent ma, al tempo stesso, ne sono incapaci.

Continua la lettura di “VINCENT DOIT MOURIR” DI STÈPHAN CASTANG“KUBI” DI KITANO TAKESHI

Dal buio della sala, allo sguardo è concesso di contemplare le sponde di un piccolo fiume immerso nel verde, ma quello che sembra un limpido corso d’acqua è in realtà un ammasso di fanghiglia e cadaveri dilaniati, resti di una battaglia appena conclusa. Con Kubi, Kitano Takeshi torna alla regia con un dramma storico ambientato nel Giappone feudale, esattamente vent’anni dopo il grande successo di Zatōichi (2003), dedicato all’epopea del samurai cieco.

Continua la lettura di “KUBI” DI KITANO TAKESHI“THE COMPLEX FORM” DI FABIO D’ORTA

«A me basta che i soldi siano veri» pronuncia il protagonista, un uomo che, come altri, si è recato in una lussuosa villa ottocentesca per vendere il proprio corpo a entità misteriose in cambio di denaro. Uomini disperati disposti a sottomettersi all’ignoto pur di migliorare la propria condizione. The Complex Form, esordio del regista Fabio D’Orta, inserito nella sezione Crazies del Torino Film Festival 41, ci trascina in un’attesa estenuante che sembra non risolversi mai.

Continua la lettura di “THE COMPLEX FORM” DI FABIO D’ORTA“CHRISTINE – LA MACCHINA INFERNALE” DI JOHN CARPENTER

La 41ª edizione del Tff termina con la proiezione di Christine – La macchina infernale, horror del 1983 con cui Steve Della Casa decide di concludere i suoi due anni di direzione del festival. La scelta non è casuale: il film di John Carpenter fece parte, più di vent’anni fa, di una delle retrospettive dedicate ai cineasti americani poco compresi e un po’ snobbati dalla critica, come George Romero e John Milius. A quarant’anni dall’uscita nelle sale, Della Casa propone una lettura diversa di uno degli horror più riusciti e sottovalutati di Carpenter, tratto da uno dei romanzi più belli e trascurati di Stephen King. Un’opera rimasta in disparte, all’ombra dei film più noti del regista, come La cosa (The Thing, 1982) o Halloween (1978).

Continua la lettura di “CHRISTINE – LA MACCHINA INFERNALE” DI JOHN CARPENTER“LOS DELINCUENTES” DI RODRIGO MORENO

Ambientato nell’Argentina contemporanea, Los delincuentes – nuovo film di Rodrigo Moreno Fuori concorso al Torino Film Festival dopo la presentazione a Cannes nella sezione Un Certain regard – racconta la storia di Morán (Daniel Elías), un impiegato di banca che mette a segno un furto grazie al coinvolgimento del collega Román (Esteban Bigliardi), al quale affida la refurtiva mentre lui si prepara a scontare la propria pena in carcere. Il regista ripensa il genere del film di rapina sostituendo la dinamicità dell’azione, il montaggio rapido, i dialoghi ritmati con lenti movimenti di macchina ed esaltando i tempi morti nelle silenziose inquadrature fisse. Uno sguardo molto personale carico di un’ironia surreale e cupa che presto abbandona il pretesto narrativo del furto per concentrarsi sullo stato d’animo dei due personaggi principali, i cui dubbi e rimorsi emergono in lunghi primi piani, illuminati da una fotografia calda ben più vicino alla commedia che al cosiddetto caper movie.

Ma più ancora che i dubbi e i rimorsi, sono l’euforia e l’adrenalina a conquistare Morán, capace di trovare in quell’atto delinquente la forza per uscire dall’ordinaria prigionia della quotidianità ed entrare invece nella libertà della prigione. L’impiegato scopre infatti in carcere la possibilità di sognare un futuro svincolato da ogni costrizione e imposizione. Per questo, progressivamente, la camera si allontana dal volto dei personaggi e li riposiziona dentro a campi lunghi che li mettono a contatto con una natura incontaminata e lontana dal contesto sociale opprimente e senza prospettive dal quale provengono. Un nuovo orizzonte rappresentato dalla stessa Norma (Margarita Molfino) della quale, tra pascoli e animali, i due si innamorano. Attraverso questa visione volutamente sgrammaticata del genere “rapina”, Rodrigo Moreno con la consueta lucida ironia del Nuovo cinema argentino, inneggia al possibile raggiungimento di una ritrovata libertà che può coincidere solo con l’abbandono di ogni schema preconcetto al quale il mondo contemporaneo sembra averci condannato.

Pietro Torchia

Articolo pubblicato su “La Repubblica” il 27 Novembre 2023

“Folle d’amore: Alda Merini” di Roberto Faenza

Non matta, ma piena di un’incompresa vitalità. Alda Merini, la donna che fece della poesia oggetto di amore e ossessione, tormento e follia, è la protagonista di Folle d’amore: Alda Merini, presentato fuori concorso alla 41° edizione del TFF. Il ritratto della poetessa e della donna dà voce a una figura che, più di tante altre, urla alle nuove generazioni la necessità e l’urgenza di esprimersi, a cui non ha mai rinunciato, nemmeno negli anni del manicomio.

Continua la lettura di “Folle d’amore: Alda Merini” di Roberto Faenza“DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD” DI RADU JUDE

Tra le molte strade che percorrono il territorio rumeno, una in particolare gode di una certa popolarità: è la Transfăgărășan, anche nota come “la follia di Ceaușescu”, 60 miglia che si snodano attraverso le vette più scoscese della Romania. Il sinistro appellativo con cui viene ricordata, in palese contraddizione rispetto ai panorami mozzafiato che attraversa, risale ai tempi della sua edificazione e vuole essere un ricordo degli operai morti per il completamento del folle progetto. Ma la Transfăgărășan è solo una delle tante. Rispetto alle altre opere di ingegneria civile cadute nel dimenticatoio, ha la fortuna di avere dalla propria la bellezza, e quella si sa, piace a tutti, vende sempre bene.

Continua la lettura di “DO NOT EXPECT TOO MUCH FROM THE END OF THE WORLD” DI RADU JUDE“WHITE PLASTIC SKY” DI TIBOR BÁNÓCZKI E SAROLTA SZABÓ

Il mondo tra cento anni. Nella Budapest del 2123 le persone sono costrette a donare il proprio corpo per il bene comune. La crisi ambientale ha infatti devastato il pianeta, ormai ridotto a una distesa arida su cui non cresce più nulla. Per questo motivo viene progettato un seme che, una volta impiantato, può trasformare l’essere umano in albero. Per la sopravvivenza dell’umanità, chiunque compia cinquant’anni deve subire questo processo.

Continua la lettura di “WHITE PLASTIC SKY” DI TIBOR BÁNÓCZKI E SAROLTA SZABÓ“GIRASOLI” di Catrinel Marlon

Nella sezione “La prima volta” del Torino Film Festival è stato presentato l’esordio alla regia della madrina della manifestazione Catrinel Marlon, attrice ed ex modella di origine romena. Il film, Girasoli, di cui è anche co-sceneggiatrice, nasce da una sua intima necessità, dalla volontà di portare sullo schermo una tematica a lei vicina: la malattia mentale.

Negli anni Sessanta i manicomi esistono ancora: sono luoghi grigi e cupi, le cui pareti trasudano dolore mentale e fisico a causa delle pene corporali, delle “cure” e delle misere condizioni di vita. Sono luoghi in cui si viene rinchiusi e dimenticati per sempre oppure, prima o poi, rigettati nella società. Lucia (Gaia Girace) è una quindicenne schizofrenica, ricoverata da diversi anni presso l’ospedale psichiatrico Santa Teresa di Lisieux, ma non ancora completamente schiacciata dalla vita e dalle terapie. Anna (Mariarosaria Mingione), orfana cresciuta in convento e appena maggiorenne, viene trasferita all’ospedale psichiatrico per diventare infermiera. Una volta giunta nel manicomio deve scegliere da che parte stare: seguire la dottoressa Marie D’amico (Monica Guerritore), donna all’avanguardia nello sperimentare nuove terapie ispirate alle teorie di Franco Basaglia, o conformarsi a quell’ambiente all’epoca prettamente maschile e di vedute ristrette, che crede solo nelle pillole e nell’elettroshock. Dalla scelta di Anna dipenderà il futuro di Lucia e la sua possibilità di salvarsi.

Catrinel Marlon riesce ad affrontare con sguardo autentico una tematica complessa e delicata, ispirata a una storia realmente accaduta. Il racconto è crudo, ma la regista non si sofferma sugli aspetti più degradanti della vita manicomiale, evitando di cadere in una patetica spettacolarizzazione della sofferenza, della reclusione e del dolore. Una narrazione incisiva e puntuale, arricchita da un altro tema centrale di Girasoli: l’amore, il potentissimo mezzo che permette di evadere – anche quotidianamente – da quelle mura soffocanti.

Carlotta Pegollo

articolo pubblicato su “la Repubblica” il 26 novembre 2023